В современном мире, где информация является ключевым активом, а скорость её передачи — критическим фактором успеха, профессиональное проектирование сетей связи приобретает первостепенное значение и об этом можно подробнее узнать на платформе https://advc.ru/installation-and-support. Создание надёжной, масштабируемой и безопасной сетевой инфраструктуры — это многоэтапный процесс, требующий глубоких инженерных знаний, стратегического планирования и скрупулёзного внимания к деталям. Каждый этап, от первоначальной идеи до финального запуска, вносит свой вклад в итоговую производительность и эффективность всей системы. Именно комплексный подход, охватывающий как технические, так и экономические аспекты, позволяет создавать сети, способные не только удовлетворять текущие потребности бизнеса, но и служить прочным фундаментом для будущего роста и внедрения инноваций.

Первым и основополагающим шагом в жизненном цикле любой сети связи является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО). Этот этап представляет собой всесторонний анализ проекта, целью которого является определение его целесообразности с финансовой и технической точек зрения. В рамках ТЭО проводится сбор и анализ исходных данных: текущие и прогнозируемые потребности в трафике, требования к пропускной способности, задержке, доступности сервисов. Специалисты оценивают существующую инфраструктуру, анализируют рынок поставщиков оборудования и услуг, а также рассматривают различные технологические решения.

Ключевая задача ТЭО — не просто констатировать необходимость создания сети, а предложить несколько альтернативных вариантов её реализации с детальным расчётом капитальных (CAPEX) и операционных (OPEX) затрат для каждого из них. Проводится сравнительный анализ различных архитектур, топологий и технологий. Например, сравниваются варианты построения сети на базе оптоволокна и радиорелейных линий, оценивается стоимость владения оборудованием от разных производителей. Финансовый анализ включает расчёт таких показателей, как срок окупаемости (ROI), чистая приведённая стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR). Именно на основе выводов, представленных в ТЭО, руководство компании принимает взвешенное решение о старте проекта и выделении необходимого финансирования.

После утверждения ТЭО начинается этап рабочего проектирования, который завершается вводом объекта в эксплуатацию. Этот процесс строго регламентирован и включает в себя несколько ключевых стадий. Сначала проводятся строительно-монтажные работы (СМР): прокладка кабельных трасс, установка серверных стоек, монтаж активного и пассивного сетевого оборудования. Далее следуют пусконаладочные работы (ПНР), в ходе которых инженеры производят начальную конфигурацию устройств, проверяют физические соединения и работоспособность отдельных компонентов системы.

Затем наступает этап приёмо-сдаточных испытаний. Формируется специальная комиссия, которая проводит комплексную проверку построенной сети на соответствие проектной документации, техническим требованиям и отраслевым стандартам. Тестируется пропускная способность каналов, время задержки, работа протоколов маршрутизации, механизмов отказоустойчивости и систем безопасности. По результатам успешного прохождения всех тестов составляется акт о вводе сети связи в эксплуатацию. Этот документ официально подтверждает, что сеть готова к коммерческому использованию и соответствует всем заявленным параметрам. Только после этого начинается предоставление услуг конечным пользователям или запуск корпоративных сервисов.

Надёжные корпоративные сети — инженерный подход к проектированию и сопровождению

Корпоративная сеть является цифровым хребтом любой современной организации. От её стабильности и производительности напрямую зависят ключевые бизнес-процессы: работа ERP-систем, IP-телефония, видеоконференцсвязь, доступ к облачным ресурсам и базам данных. Поэтому инженерный подход к проектированию и сопровождению корпоративных сетей ставит во главу угла надёжность, отказоустойчивость и предсказуемость работы инфраструктуры. Это достигается за счёт тщательного планирования архитектуры и применения проверенных временем решений.

В основе проектирования надёжной сети лежит принцип иерархической модели, которая разделяет сеть на логические уровни: ядро (Core), распределение (Distribution) и доступ (Access). Каждый уровень выполняет свои специфические функции, что упрощает управление, локализацию неисправностей и масштабирование.

- Уровень ядра отвечает за высокоскоростную коммутацию пакетов и является центральным звеном сети. Здесь недопустимы задержки и простои, поэтому оборудование этого уровня должно обладать максимальной производительностью и резервированием всех ключевых компонентов (блоков питания, вентиляторов, управляющих модулей).

- Уровень распределения выступает в роли посредника между ядром и уровнем доступа. На этом уровне реализуются политики безопасности, списки контроля доступа (ACL), маршрутизация между различными сегментами сети (VLAN) и агрегация каналов.

- Уровень доступа обеспечивает непосредственное подключение конечных пользователей и устройств (компьютеров, принтеров, IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi) к сети.

Ключевым фактором обеспечения надёжности является резервирование. Инженерный подход предполагает дублирование всех критически важных элементов сети. Это касается не только активного оборудования, но и каналов связи. Используются технологии агрегации каналов (LACP), которые не только увеличивают пропускную способность, но и обеспечивают бесшовное переключение на рабочий канал в случае отказа одного из них. Для маршрутизируемых соединений применяются протоколы резервирования шлюза, такие как VRRP или HSRP, которые гарантируют доступность шлюза по умолчанию даже при выходе из строя основного маршрутизатора.

Не менее важным аспектом является сопровождение и проактивный мониторинг сети. После ввода в эксплуатацию работа над сетью не заканчивается. Необходимо постоянно отслеживать её состояние, анализировать загрузку каналов, выявлять узкие места и потенциальные угрозы. Для этого внедряются специализированные системы мониторинга (NMS), которые собирают данные с сетевых устройств по протоколам SNMP, NetFlow, Syslog. Эти системы позволяют в режиме реального времени видеть состояние портов, загрузку процессоров и памяти оборудования, а также строить графики и отчёты для анализа производительности. Проактивный подход, основанный на постоянном мониторинге, позволяет выявлять и устранять проблемы до того, как они окажут влияние на бизнес-процессы компании.

Оптические линии и DWDM – проектирование магистральной инфраструктуры высокой плотности

Стремительный рост объёмов передаваемых данных, обусловленный развитием облачных технологий, видеосервисов высокого разрешения, сетей 5G и Интернета вещей (IoT), предъявляет высочайшие требования к пропускной способности магистральных сетей. Традиционные технологии передачи данных уже не справляются с лавинообразным ростом трафика. Ответом на этот вызов стало широкое применение оптических линий связи и технологии спектрального уплотнения каналов (DWDM). Проектирование такой инфраструктуры — сложная задача, требующая глубоких знаний в области волоконной оптики и фотоники.

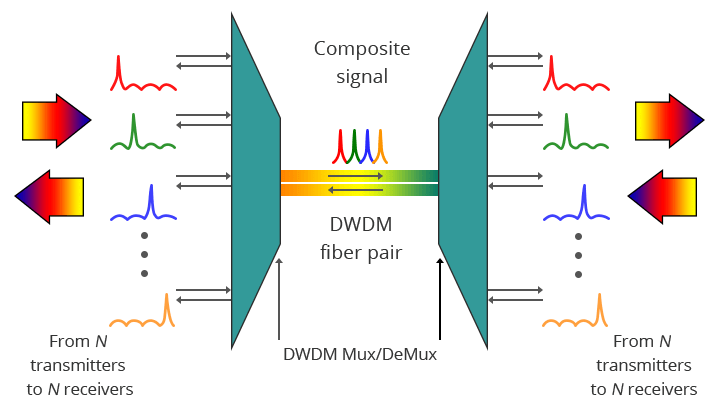

Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) позволяет одновременно передавать по одному оптическому волокну множество независимых информационных каналов, каждый на своей длине волны (лямбде). Современные DWDM-системы способны “упаковать” в одно волокно до 96 и более каналов, каждый из которых может передавать данные со скоростью от 10 Гбит/с до 400 Гбит/с и даже выше. Это позволяет достичь колоссальной суммарной пропускной способности, измеряемой десятками терабит в секунду, что делает DWDM идеальным решением для построения магистральной инфраструктуры высокой плотности между городами, странами и даже континентами.

Проектирование DWDM-сети начинается с тщательного анализа и выбора оптического волокна. Различные типы волокон (например, G.652, G.655) имеют разные характеристики затухания и дисперсии, что напрямую влияет на максимальную дальность передачи сигнала без регенерации. Инженеры-проектировщики выполняют расчёт оптического бюджета мощности, учитывая затухание сигнала в волокне, потери на сварных и разъёмных соединениях. Также производится расчёт хроматической и поляризационной модовой дисперсии — физических явлений, искажающих оптический сигнал и ограничивающих дальность и скорость передачи.

Для компенсации затухания сигнала на протяжённых участках в проект закладывается установка оптических усилителей (EDFA, Raman). EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) — наиболее распространённый тип усилителей, эффективно работающий в C-диапазоне длин волн. Рамановские усилители (Raman Amplifier) обладают более широкой полосой усиления и вносят меньший уровень шума, что позволяет строить линии связи сверхбольшой протяжённости.

Ещё одним важным элементом DWDM-сетей являются реконфигурируемые оптические мультиплексоры ввода-вывода (ROADM). Эти устройства позволяют гибко управлять оптическими каналами на узлах сети, динамически перенаправляя длины волн с одного направления на другое без необходимости преобразования сигнала в электрическую форму. Использование ROADM значительно повышает гибкость сети, упрощает процесс выделения новых каналов и позволяет строить сложные ячеистые топологии, устойчивые к обрывам волокна. Проектирование такой сложной инфраструктуры требует использования специализированного программного обеспечения, которое моделирует прохождение оптического сигнала по сети и помогает инженерам подобрать оптимальную конфигурацию оборудования.

IP / MPLS, SDN и автоматизация — современные принципы проектирования сетей связи

Современные сети связи, особенно сети крупных операторов и сервис-провайдеров, должны быть не только быстрыми и надёжными, но и максимально гибкими, управляемыми и способными быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. На смену классическим подходам к маршрутизации приходят новые технологии и парадигмы, такие как IP/MPLS, SDN и автоматизация, которые определяют облик сетей нового поколения.

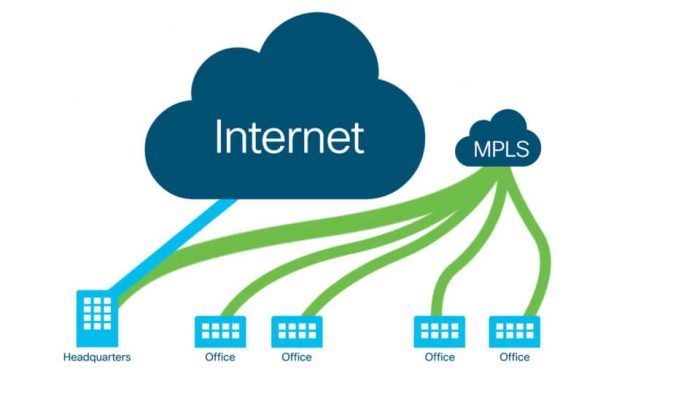

Технология MPLS (Multi-Protocol Label Switching) стала де-факто стандартом для построения магистральных IP-сетей. В отличие от традиционной IP-маршрутизации, где решение о пересылке пакета принимается на каждом маршрутизаторе независимо, в MPLS-сети путь пакета определяется заранее на входе в сеть. Каждому пакету присваивается специальная метка, и дальнейшая коммутация на промежуточных устройствах происходит на основе этой метки, что значительно ускоряет процесс обработки трафика. MPLS позволяет реализовать на единой инфраструктуре множество сервисов, таких как виртуальные частные сети (L3VPN, L2VPN), и обеспечивает эффективное управление трафиком (Traffic Engineering). Это даёт операторам возможность предоставлять клиентам гарантированное качество обслуживания (QoS) и оптимально распределять нагрузку по сети, избегая перегрузок на одних направлениях и простоя ресурсов на других.

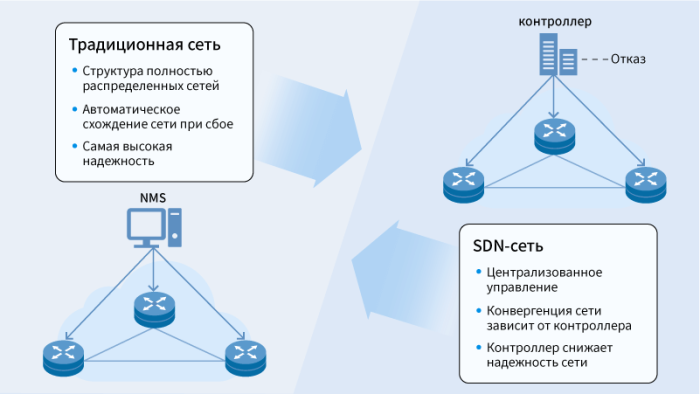

Следующим эволюционным шагом в развитии сетей стала концепция программно-определяемых сетей (SDN — Software-Defined Networking). Ключевая идея SDN заключается в отделении уровня управления (Control Plane) от уровня передачи данных (Data Plane). В традиционной сети каждый маршрутизатор или коммутатор имеет свой собственный “мозг”, принимающий решения локально. В SDN-архитектуре все “мозги” выносятся на централизованный SDN-контроллер. Контроллер имеет глобальное видение всей сети и принимает централизованные решения о маршрутизации и обработке трафика, а сетевые устройства превращаются в простые исполнители его команд.

Такой подход кардинально меняет принципы управления сетью. Он позволяет программировать поведение сети и создавать новые сервисы гораздо быстрее, чем при использовании традиционных подходов. Вместо ручной настройки сотен устройств через интерфейс командной строки (CLI) администратор взаимодействует с контроллером через программные интерфейсы (API).

Именно здесь на сцену выходит автоматизация. Сочетание SDN и современных средств автоматизации (таких как Ansible, Python) позволяет полностью автоматизировать жизненный цикл сетевых сервисов: от их создания и модификации до удаления. Автоматизация снижает вероятность человеческих ошибок, многократно ускоряет внедрение изменений и позволяет оперативно реагировать на инциденты. Например, при обнаружении сбоя на одном из каналов SDN-контроллер может автоматически перестроить маршруты для всего затронутого трафика за доли секунды. Внедрение этих принципов позволяет строить по-настоящему динамичные, адаптивные и экономически эффективные сети связи.

Проектирование критичных сетей – отказоустойчивость, безопасность и мониторинг в одном проекте

Существуют категории сетей, для которых требования к надёжности и безопасности являются абсолютным приоритетом. Это сети, обслуживающие системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на промышленных предприятиях, финансовые организации, центры обработки данных (ЦОД), государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры. Любой сбой в работе такой сети может привести к катастрофическим последствиям: остановке производства, финансовым потерям, утечке конфиденциальной информации или даже угрозе для жизни людей. Поэтому проектирование критичных сетей требует комплексного подхода, где отказоустойчивость, безопасность и мониторинг рассматриваются как три неразрывных компонента единой системы.

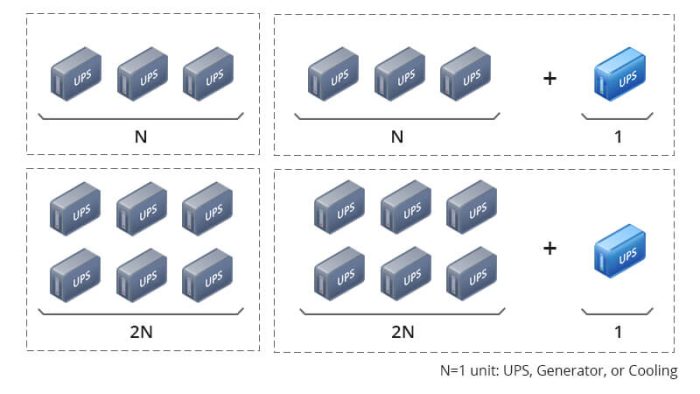

Отказоустойчивость в критичных сетях достигается за счёт глубокого резервирования на всех уровнях. Принцип “N+1” или “2N” применяется ко всему: от блоков питания в коммутаторах до географически разнесённых центров обработки данных. Проектируются полностью зарезервированные топологии, такие как “двойное кольцо” или “полносвязная ячеистая сеть (full-mesh)”, которые не имеют единой точки отказа. Широко используются протоколы быстрой сходимости (например, BFD — Bidirectional Forwarding Detection), которые позволяют обнаруживать обрывы каналов за миллисекунды и мгновенно переключать трафик на резервные маршруты. Каналы связи от разных операторов прокладываются по разным физическим маршрутам, чтобы исключить риск одновременного повреждения основного и резервного путей.

Безопасность является вторым столпом критичных сетей. Проектирование начинается с сегментации сети: разделения её на изолированные зоны с разным уровнем доверия. Например, технологическая сеть АСУ ТП должна быть строго изолирована от корпоративной и тем более от публичного интернета. Для контроля трафика на границах сегментов устанавливаются межсетевые экраны нового поколения (NGFW), которые не только фильтруют трафик по портам и протоколам, но и осуществляют глубокую инспекцию пакетов (DPI), предотвращая вторжения (IPS) и защищая от вредоносного ПО. Внедряются строгие политики контроля доступа к сетевому оборудованию (AAA — Authentication, Authorization, Accounting), используется шифрование для защиты передаваемых данных и применяются специализированные решения для защиты от DDoS-атак.

Мониторинг замыкает эту триаду, обеспечивая непрерывный контроль за состоянием и безопасностью сети. В критичных сетях недостаточно простого мониторинга доступности устройств. Необходимо внедрять комплексные системы, которые отслеживают сотни параметров в режиме реального времени: от температуры процессора на коммутаторе до аномалий в сетевом трафике, которые могут свидетельствовать о начале кибератаки. Системы сбора и анализа событий безопасности (SIEM) агрегируют логи со всех сетевых устройств и серверов, коррелируют события и помогают операторам выявлять сложные, многоэтапные атаки. Проектирование с самого начала закладывает архитектуру мониторинга, определяя точки сбора трафика (SPAN-порты), протоколы экспорта телеметрии и интеграцию с системами реагирования на инциденты. Только такой целостный подход позволяет создавать действительно надёжные и защищённые сети для самых ответственных приложений.

Оптимизация затрат при проектировании сетей связи – архитектуры, масштабирование, управление ресурсами

В условиях конкурентного рынка и постоянного давления на бюджет оптимизация затрат при проектировании сетей связи становится одной из ключевых задач для любого бизнеса. Цель состоит в том, чтобы найти баланс между производительностью, надёжностью и общей стоимостью владения (TCO) сетевой инфраструктурой. Грамотный подход к оптимизации затрат начинается уже на самых ранних этапах проектирования и затрагивает выбор архитектуры, планирование масштабирования и эффективное управление ресурсами.

Выбор правильной архитектуры является фундаментальным фактором, влияющим на стоимость сети. Например, для центров обработки данных переход от классической трёхуровневой архитектуры (ядро-агрегация-доступ) к более современным архитектурам, таким как Spine-Leaf, позволяет не только повысить производительность и уменьшить задержки, но и использовать более дешёвые коммутаторы с фиксированной конфигурацией вместо дорогих модульных шасси. В территориально-распределённых сетях технология SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть) позволяет оптимизировать затраты на аренду дорогих выделенных каналов MPLS, эффективно используя более дешёвые интернет-каналы без потери качества и безопасности.

Другой важный аспект — планирование масштабирования. Часто компании в попытке сэкономить строят сеть, которая впритык удовлетворяет текущие потребности. Однако такой подход в долгосрочной перспективе приводит к большим затратам. При росте бизнеса приходится проводить дорогостоящую и сложную модернизацию, а иногда и полную замену оборудования. Правильный подход — проектировать сеть с учётом будущего роста. Это не означает, что нужно сразу закупать самое мощное и дорогое оборудование. Речь идёт о выборе масштабируемых платформ и архитектур. Например, использование шассийных коммутаторов позволяет начать с минимального набора линейных карт и добавлять новые по мере роста трафика. Проектирование с запасом по количеству волокон в оптическом кабеле или по пространству в серверных стойках также является мудрой инвестицией, которая окупится в будущем.

Эффективное управление ресурсами — ещё один путь к оптимизации затрат. Виртуализация сетевых функций (NFV — Network Functions Virtualization) позволяет запускать сетевые сервисы, такие как маршрутизаторы, межсетевые экраны, балансировщики нагрузки, в виде виртуальных машин на стандартных серверах. Это избавляет от необходимости покупать множество специализированных аппаратных устройств, снижает энергопотребление и упрощает управление. Автоматизация рутинных задач, таких как конфигурирование портов или обновление ПО, высвобождает время высококвалифицированных инженеров для решения более сложных задач. Тщательный мониторинг утилизации каналов связи и портов оборудования позволяет выявлять неиспользуемые или недозагруженные ресурсы и своевременно перераспределять их, избегая ненужных трат на расширение инфраструктуры. Таким образом, оптимизация затрат — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, основанный на грамотном проектировании, дальновидном планировании и интеллектуальном управлении сетевыми ресурсами.